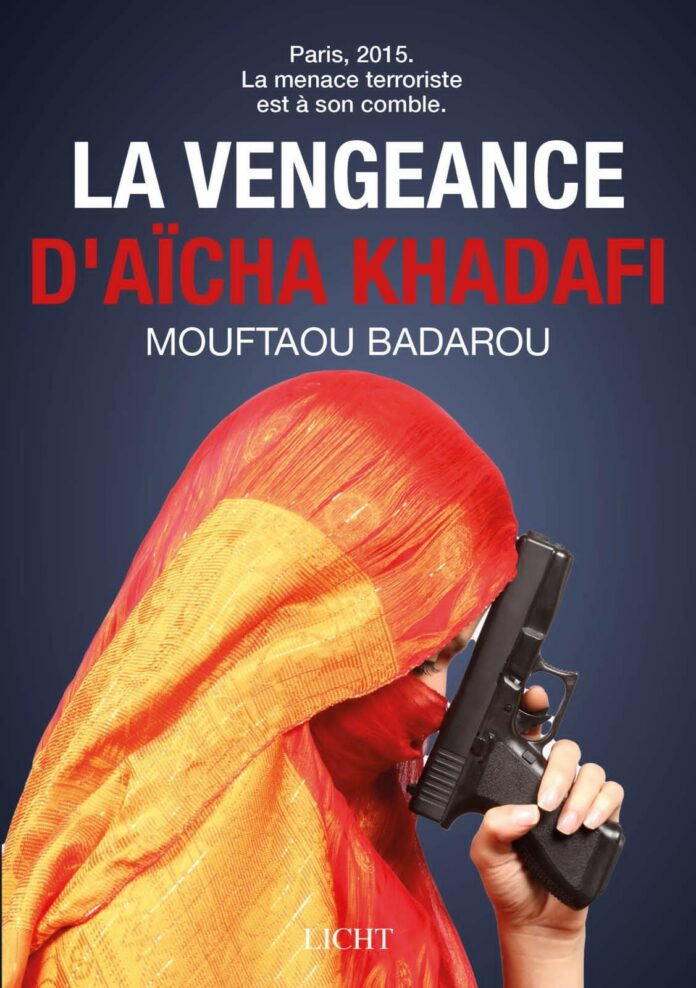

« Matin Libre » retrouve Mouftaou Badarou, celui que la critique présente comme le maître africain du roman d’espionnage. Installé à Paris depuis 2001, après avoir été cadre à la radio Africa N°1 à Libreville de 1996 à 2000, l’auteur béninois s’est imposé comme l’un des romanciers francophones les plus prolifiques de sa génération. Couronné par plusieurs distinctions, dont le Prix de la Francophonie/Union européenne en 1996, il a construit une œuvre dense où se croisent pouvoir, renseignement et passions humaines. Parmi ses titres marquants figurent « Coup d’État au Gabon », « Une taupe à l’Élysée » ou encore « La vengeance de Poutine ». Il publie aujourd’hui une nouvelle version de son thriller politique « La vengeance d’Aïcha Kadhafi », initialement paru en 2018.

Matin Libre : Monsieur Badarou, quel objectif poursuivez-vous à travers ce roman ? S’agit-il d’un hommage au Guide libyen assassiné, en mettant en scène la vengeance de sa fille aînée, Aïcha ?

Mouftaou Badarou : Le 20 octobre 2011, le Guide libyen, Mouammar Kadhafi, était effectivement tué dans des conditions d’une brutalité inouïe. Celui qui a tiré la balle fatale s’est même vanté en exhibant le pistolet plaqué or du dirigeant. Depuis, de nombreux observateurs ont évoqué des interventions occultes, notamment celles des services français. L’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton aurait elle-même reconnu, en privé, que « Nicolas Sarkozy voulait la peau de Kadhafi ».

Mais mon roman n’est pas une thèse politique. Mon intention est plutôt d’explorer la mécanique de la vengeance, cette émotion qui consume jusqu’à détruire. J’ai voulu montrer comment une princesse déchue, élevée dans le luxe et la gloire, peut se transformer en un bloc de haine lorsqu’on lui arrache tout : son père, son pays et son avenir

Votre roman regorge de détails précis sur les lieux, les ambiances, les odeurs. Il évoque la démarche de Graham Greene, citée notamment dans la bande dessinée « Le Coup de Prague ». Avez-vous effectué des repérages pour vos scènes d’action ?

Absolument. Il existe deux grandes approches pour décrire les lieux : la description mémorielle, fondée sur les souvenirs, et la description de repérage, qui impose de se rendre sur place. J’ai choisi la seconde. Marcher dans les rues, entendre les bruits, sentir les parfums d’un marché ou la poussière d’une route donnent une vérité charnelle au récit. Ce réalisme est essentiel pour que le lecteur ait le sentiment qu’il pourrait, lui aussi, croiser mes personnages au coin d’une rue de Tripoli ou de Paris.

J’essaie ainsi d’être le plus réaliste possible dans mes descriptions, afin que le lecteur ait l’impression de vivre les scènes d’action. L’écriture, pour moi, n’est pas un simple exercice d’imagination, mais une expérience sensorielle complète.

Votre héros, Jimmy Boris, passe du statut de chasseur à celui de proie. Vous rompez ici avec la figure classique de l’espion invincible. Pourquoi ce choix ?

Parce que la vie n’est pas un film de James Bond. Dans la tradition du roman d’espionnage, le héros triomphe souvent grâce à des dons quasi surhumains. J’ai préféré créer un agent plus vulnérable, humain, faillible, et donc plus séduisant par sa complexité.

Jimmy Boris est un homme de goût, parfois dandy, toujours sentimental, un peu comme moi-même. Il est épicurien, loyal, mais constamment confronté à ses doutes. Dans « La vengeance d’Aïcha Kadhafi », il devient la proie d’une traque impitoyable menée par des terroristes manipulés par Aïcha Kadhafi.

Cette inversion des rôles — le chasseur devenu gibier — apporte une tension nouvelle au récit et permet une exploration psychologique plus profonde.

Votre écriture, très travaillée, confère à vos personnages une véritable densité politique et sociologique. D’où vous vient cette exigence stylistique ?

Pour reprendre Buffon, je dirais moi aussi : « Le style, c’est l’homme ! » J’aime cette idée que l’écriture soit le reflet fidèle de ce que nous sommes. J’ai beaucoup lu, beaucoup observé, et je travaille mes textes avec un labeur obstiné. Je me considère comme un forçat de l’écriture. Je reprends chaque phrase, chaque mot, jusqu’à trouver la musique juste : claire, concise et harmonieuse.

Flaubert disait que « le talent ne se crée pas, il se transfuse par infusion ». C’est exactement cela. On s’imprègne des grands auteurs pour mieux trouver sa propre voie. Mon style est nourri par mes lectures, mes voyages et mon expérience des médias.

Certains critiques ont relevé des similitudes entre votre roman et « Les Trente-Neuf Marches » de John Buchan, publié en 1915. Est-ce une référence assumée ?

Oui, et je le revendique. John Buchan est l’un des pères fondateurs du roman d’espionnage britannique. Dans « Les Trente-Neuf Marches », Richard Hannay découvre un complot et se retrouve accusé à tort de meurtre. Pourchassé par la police et des espions allemands, il traverse l’Écosse pour sauver l’Angleterre.

Dans mon roman, Jimmy Boris vit une expérience comparable : il est traqué dans Paris par des tueurs à la solde d’Aïcha Kadhafi. Mais, à la différence de Buchan, j’y injecte une dimension géopolitique contemporaine et une réflexion sur le terrorisme. Au-delà du suspense, « La vengeance d’Aïcha Kadhafi » aborde l’engagement, le devoir et le poids des décisions politiques sur les destins individuels.

Que devient la véritable Aïcha Kadhafi aujourd’hui ? Vit-elle toujours au sultanat d’Oman ?

Oui. Elle réside toujours à Mascate, dans le quartier de Qurum, depuis qu’elle a fui la Libye en 2012, après un passage par l’Algérie. En 2021, le Tribunal de l’Union européenne a retiré son nom de la liste des sanctions, précisant qu’elle s’était engagée à ne plus mener d’activités politiques. Lors d’une exposition à Moscou, en octobre 2024, il a également été confirmé qu’elle vivait toujours à Oman. Elle mène une existence discrète, presque effacée, mais son nom continue de hanter l’imaginaire collectif.

Dans mon roman, elle devient le symbole d’une génération d’héritiers déchus, prisonniers du passé et de la vengeance.

Vous êtes désormais reconnu comme romancier, mais vous restez journaliste. Vous dirigez depuis juin 2024 « L’échiquier politique », un journal en ligne qui décrypte l’actualité chaque lundi.

Effectivement. C’est un défi éditorial que j’ai entrepris avec des compétences africaines. Je fais partie de ceux qui pensent que le journalisme est un virus : une fois qu’on l’attrape, il est difficile de s’en débarrasser. Même lorsqu’ils changent de métier, les journalistes gardent un regard professionnel sur l’information, qu’elle soit écrite, radiophonique ou télévisée.

Quel message souhaitez-vous transmettre à travers cette nouvelle version de votre roman ?

Je n’écris pas pour juger, mais pour comprendre. À travers la fiction, j’interroge notre rapport au pouvoir, à la loyauté et à la vengeance. La vengeance d’Aïcha Kadhafi n’est pas seulement un roman d’espionnage : c’est aussi une réflexion sur la mémoire et la perte. L’humanité, même dans ses zones d’ombre, reste au cœur de mon travail. Derrière les complots, les drames et les armes, il y a toujours un cœur qui bat, celui d’un homme ou d’une femme dévasté par le destin.

« La vengeance d’Aïcha Kadhafi », ed. LICHT, 194 pages, 16 €

Disponible sur Amazon, Fnac.com, editionslicht.net, Dilicom, eyrolles.com

Propos recueillis par M.M