Le virus Zika, transmis par les moustiques Aedes, représente un risque particulier pour les femmes enceintes. Malgré une baisse des cas depuis 2017, la transmission persiste dans plusieurs régions du monde.

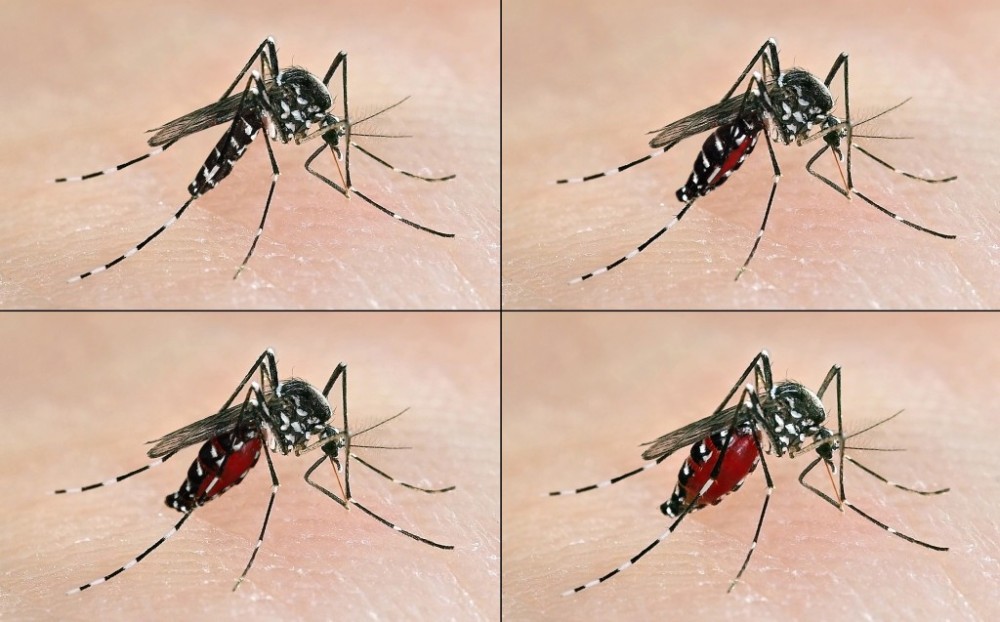

Le virus Zika est principalement transmis par les moustiques du genre Aedes, qui piquent surtout de jour. La plupart des personnes infectées ne présentent pas de symptômes. Pour celles qui en ont, il peut s’agir d’une éruption cutanée, d’un accès de fièvre, d’une conjonctivite, de douleurs musculaires et articulaires, d’un état de malaise et de céphalées, avec une durée de 2 à 7 jours. L’infection à virus Zika pendant la grossesse peut entraîner une microcéphalie, d’autres malformations congénitales, une naissance prématurée ou une fausse couche. L’infection est également associée au syndrome de Guillain-Barré, à la neuropathie et à la myélite. En février 2016, l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) a déclaré la microcéphalie liée à Zika comme urgence de santé publique de portée internationale, puis a mis fin à cette urgence en novembre de la même année. Le nombre de cas diminue depuis 2017, mais une faible transmission persiste dans plusieurs pays des Amériques et dans d’autres régions d’endémie.

Le virus Zika a été identifié pour la première fois en Ouganda en 1947 chez un macaque rhésus. Des preuves d’infection ont ensuite été recensées chez l’être humain dans les années 1950 en Afrique. Entre les années 1960 et 1980, des infections sporadiques ont été observées en Afrique et en Asie. Depuis 2007, des flambées ont été observées en Afrique, dans les Amériques, en Asie et dans le Pacifique. Lors des flambées récentes, un lien a été établi entre Zika et l’augmentation du syndrome de Guillain-Barré. L’association avec la microcéphalie a été confirmée après l’épidémie de 2015 au Brésil. Des analyses rétrospectives en Polynésie française ont également confirmé ce lien. De février à novembre 2016, une urgence sanitaire mondiale a été déclarée concernant la microcéphalie, d’autres troubles neurologiques et le virus Zika. Depuis 2017, les cas diminuent, mais de faibles niveaux de transmission persistent. En 2019, des cas transmis localement ont été signalés en Europe, et en 2021, des activités épidémiques ont été observées en Inde. À ce jour, 89 pays et territoires ont confirmé des preuves de transmission du virus Zika par les moustiques.

Impact du virus Zika sur la santé : symptômes, risques et prévention

Le virus Zika entraîne le plus souvent des symptômes bénins, mais peut provoquer des complications graves, notamment chez les femmes enceintes. En l’absence de traitement spécifique, la prévention reste essentielle.

La plupart des personnes infectées par le virus Zika ne présentent aucun symptôme. Lorsqu’ils apparaissent entre 3 et 14 jours après l’infection, ils sont généralement bénins : éruption cutanée, fièvre, conjonctivite,douleurs musculaires et articulaires, malaise et céphalées, durant 2 à 7 jours. L’infection pendant la grossesse est à l’origine de cas de microcéphalie et d’autres malformations congénitales,notamment des contractures des membres, un tonus musculaire élevé, des anomalies oculaires et une perte auditive, constituant ce qu’on appelle le syndrome de Zika congénital. Entre 5 et 15 % des nourrissons nés de mères infectées présentent des complications, qu’il y ait eu symptômes ou non. L’infection peut aussi entraîner une perte du fœtus, une mortinaissance ou une naissance prématurée. Chez l’adulte et l’enfant, l’infection peut provoquer le syndrome de Guillain-Barré, une neuropathie et une myélite. Des recherches sont en cours pour mieux comprendre les risques et les effets de l’infection.

Le virus Zika est principalement transmis par les moustiques Aedes, surtout Aedes aegypti, qui piquent en général pendant la journée. Il peut aussi se transmettre de la mère au fœtus, lors de rapports sexuels, par transfusion de sang ou potentiellement lors d’une transplantation d’organe. Le diagnostic repose sur les symptômes et doit être confirmé par des analyses de laboratoire du sang ou d’autres liquides biologiques. Il doit être distingué des autres flavivirus comme la dengue. Il n’existe pas de traitement spécifique du virus Zika. Les personnes présentant des symptômes doivent se reposer, boire suffisamment et prendre des antipyrétiques ou analgésiques, en évitant les anti-inflammatoires non stéroïdiens tant que la dengue n’a pas été écartée. Les femmes enceintes exposées doivent consulter pour un dépistage et un suivi approprié.

Il n’existe pas encore de vaccin contre Zika. La prévention repose principalement sur la protection contre les piqûres de moustiques pendant la journée et en début de soirée : porter des vêtements couvrants et clairs, utiliser des répulsifs contenant du DEET, de l’IR3535 ou de l’icaridine, installer des moustiquaires ou des écrans anti-insectes, éliminer les eaux stagnantes autour des habitations et soutenir les initiatives communautaires visant à réduire les gîtes larvaires. Les autorités sanitaires peuvent également recommander l’utilisation de larvicides et d’insecticides pour réduire la propagation de la maladie.

Fifonsi Cyrience KOUGNANDE