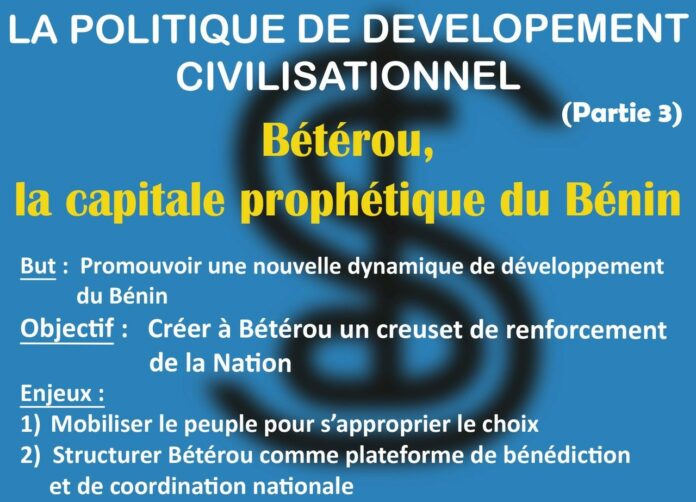

Quand les bases de la Sagesse du Service sont jetées pour fonder une croissance lucide, l’Esprit de Grandeur devient la boussole qui guide pas à pas, étape par étape, vers le niveau de maturité nationale. Cette dynamique appelle une coordination rigoureuse, fondée sur un creuset de renforcement de la Nation, capable d’harmoniser les fonctionnalités majeures de l’État.

Ce creuset devient une impulsion civilisationnelle, prête à greffer tout ce qui est dormant ou peu performant. Comme pour dire qu’un enfant doit faire mieux que son père, il devient urgent de recalculer les fondations, afin d’établir une base cohérente, lucide et durable.

La République, parce qu’elle est fragile, exige une vigilance constante de la part des citoyens et de leurs dirigeants. Elle ne peut survivre à l’excès de complaisance ou au silence complice. Le pays a besoin d’une perception claire de l’avenir, pour prendre des décisions difficiles mais nécessaires.

Aujourd’hui, le sommet de l’État béninois évoque une capitale administrative (Porto-Novo), une capitale économique (Cotonou), et bientôt une capitale technique (Calavi). Mais cette dispersion énergétique, bien que historiquement compréhensible, ne permet pas d’harmoniser les fonctions majeures indispensables à la projection civilisationnelle du Bénin.

Dans un environnement où les technologies de pointe et les systèmes de communication avancés nous échappent encore, la gouvernance ne peut reposer uniquement sur les infrastructures. Elle doit s’appuyer sur les rapports humains, sur la Sagesse du Service (SdS), et sur l’activation des trois intelligences fondamentales :

- L’intelligence artificielle

- L’intelligence humaine

- L’intelligence spirituelle

Mais ces intelligences ne se déploient pleinement que dans des têtes-à-têtes lucides, loin des interférences, dans des espaces de concentration et de communion. C’est là que Bétérou entre en scène : comme capitale prophétique, elle offre le lieu, le sens et la structure pour cette activation.

I – La Sagesse du Service : fondation de la lucidité

La SdS, en agissant sur toutes les intelligences disponibles, est une science de la fondation civilisationnelle qui fait plonger dans la lucidité. Elle nous invite à penser la capitale non comme un simple lieu administratif, mais comme un espace de rayonnement civilisationnel, structuré autour de quatre groupes de caractéristiques :

1.Les valeurs identitaires, spirituelles et morales : Fondement sacré du vivre-ensemble, socle de la conscience collective. Cela inclut :

-La langue, mémoire et vision du peuple

-La culture, avec ses rites, coutumes, esthétiques

-Les origines et douleurs transgénérationnelles

-Les mythes, figures héroïques, lieux sacrés (Vodun, Serpent, forêts sacrées, trônes ancestraux, Tour de Repentance)

-La manière dont le peuple se voit et veut se faire voir dans le concert des nations

2.Les structures institutionnelles, culturelles et éducatives : Piliers durables de la République, garants de la transmission.

3.La vision : Orientation prophétique, idéologique et stratégique sur plusieurs générations.

4.La puissance : Capacité de mobilisation, de production, de rayonnement intérieur et extérieur.

Ces caractéristiques ne prennent sens que dans une projection à long terme, fondée sur des éléments existants capables d’impacter plusieurs générations.

1.1. Le besoin d’un espace neutre, central et équitable

Face à ce conditionnement, et vu la fragmentation actuelle des capitales, la solution pour protéger le développement intergénérationnel repose sur trois impératifs :

1.Créer les conditions identitaires idéales

2.Chercher un espace de déploiement stratégique

- Identifier une ville-repère :

-Neutre, pour garantir l’équité

-Centrale, pour unir les citoyens

-Symbolique, pour incarner l’héritage national

1.2. Bétérou : le lieu prophétique

Pour se déployer, il faut de l’espace. Et l’espace est la clé de l’expression de la nature et des hommes. Bétérou, située au centre géographique du Bénin, dans la plus vaste commune du pays, avec une altitude moyenne de 220 mètres, offre :

- Une position stratégique pour l’unité nationale

- Des possibilités d’infrastructures souterraines et aériennes

- Un cadre propice à la concentration, à la neutralité, et à la projection

II- Caractéristiques d’une capitale moderne

Une capitale moderne n’est pas simplement un centre administratif. Elle est une projection de civilisation, un mécanisme de rayonnement, et un lieu de convergence des intelligences. Elle incarne la vision d’un peuple, la puissance d’un État, et la mémoire d’une nation.

Voici les caractéristiques fondamentales d’une capitale moderne, telles que requises pour le Bénin du relèvement :

2.1. Espace stratégique et maîtrisé

- Une capitale doit disposer d’un espace vaste, structurable et évolutif.

- Elle doit permettre l’expansion sur plusieurs générations, sans congestion ni saturation.

- L’espace devient ici le levier de la souveraineté territoriale et de la respiration institutionnelle.

2.2.Grandes avenues et artères symboliques

- Les avenues ne sont pas que des voies de circulation : elles sont des axes de puissance, des lignes de mémoire, et des canaux de mobilisation.

- Elles doivent permettre la fluidité, l’esthétique, et la mise en scène de la République.

2.3. Vastes places publiques

- Une capitale moderne doit offrir des espaces de rassemblement, de dialogue, de célébration et de mémoire.

- Ces places incarnent la démocratie vivante, la participation citoyenne, et la sacralité du peuple souverain.

2.4. Infrastructures souterraines et aériennes

- Métros, tunnels logistiques, réseaux de fibre optique, systèmes de drainage, et plateformes aériennes (drones, surveillance, logistique) sont essentiels.

- Ces infrastructures garantissent la résilience, la fluidité, et la modernité fonctionnelle.

2.5. Écosystème technologique et écologique

- Ville intelligente, connectée, autosuffisante en énergie, respectueuse de l’environnement.

- Elle doit intégrer les technologies de gouvernance, les systèmes de sécurité numérique, et les protocoles de durabilité.

2.6.Neutralité territoriale et symbolique

- Une capitale moderne doit être neutre, centrale, et inclusive.

- Elle ne doit pas renforcer les clivages historiques, mais réconcilier les territoires et unifier les mémoires.

2.7. Capacité de concentration et de communion

- Elle doit offrir des espaces pour les têtes-à-têtes stratégiques, les réflexions profondes, et les décisions lucides.

- C’est là que la Sagesse du Service (SdS) peut s’exprimer pleinement, en activant l’intelligence artificielle, humaine et spirituelle.

III- Contraintes du contexte béninois

La configuration actuelle du Bénin repose sur une dispersion fonctionnelle des capitales :

- Porto-Novo, capitale administrative

- Cotonou, capitale économique

- Abomey-Calavi, capitale technique en émergence

Cette fragmentation, bien qu’historiquement justifiée, entrave la cohérence stratégique, la fluidité décisionnelle, et la projection civilisationnelle du pays.

3.1. L’installation des premières institutions nationales

Les choix initiaux de localisation des institutions ont été dictés par des dynamiques coloniales, des compromis politiques, et des impératifs géographiques :

Porto-Novo – Capitale administrative

- Devient capitale du Dahomey en 1863, suite à un accord entre le roi Toffa et les autorités françaises.

- Choisie pour son rôle historique et son alliance stratégique avec la France, face aux ambitions du royaume d’Abomey et des Anglais à Lagos.

- Accueille aujourd’hui l’Assemblée Nationale et plusieurs institutions républicaines.

Cotonou – Capitale économique

- Ville portuaire majeure, centre économique dès la période coloniale.

- Le Palais de la Marina, construit dans les années 1950, devient le siège présidentiel.

- Accueille les ministères, la Cour Constitutionnelle, et les grands organes exécutifs.

Abomey-Calavi – Pôle technique et universitaire

- L’Université d’Abomey-Calavi (UAC), fondée en 1970, succède à l’Institut Supérieur du Dahomey (1962).

- Choisie pour son espace disponible, permettant le désengorgement de Porto-Novo.

- Devient le centre technique des ministères et des services spécialisés.

Ces choix ont façonné le développement du Bénin, mais ils ont aussi créé une fragmentation territoriale qui limite la cohésion nationale.

3.2. Analyse et pertinence de l’argument historique

a)Impact des rivalités historiques

- Les tensions entre Porto-Novo et Abomey ont laissé des empreintes politiques et culturelles profondes.

- La décentralisation des institutions peut être vue comme une stratégie d’équilibre, pour éviter une concentration excessive du pouvoir.

b)Fragmentation institutionnelle comme réponse stratégique

- La dispersion des centres décisionnels entre plusieurs villes vise à neutraliser les rivalités historiques.

- Mais cette stratégie, bien qu’apaisante, affaiblit la coordination nationale et ralentit la gouvernance.

c)Limitations économiques et administratives

- Les régions de l’intérieur souffrent d’un accès limité aux infrastructures.

- Malgré la numérisation, les distances physiques restent un frein à l’approvisionnement, à la commercialisation, et à l’accès aux services publics.

d)Sentiment d’isolement à l’intérieur du pays

- L’affectation dans les zones éloignées est souvent perçue comme une sanction, générant frustration et baisse de rendement.

- Les secteurs sanitaire et éducatif sont les plus touchés, aggravant les inégalités territoriales.

IV – Raisons de délocaliser la capitale de Porto-Novo et Cotonou à Bétérou

La fragmentation actuelle entre Porto-Novo (capitale administrative), Cotonou (capitale économique), et Abomey-Calavi (pôle technique) engendre une dispersion fonctionnelle qui affaiblit la cohérence étatique. Combinée aux préoccupations sécuritaires, aux défis logistiques, et à la nécessité d’une projection nationale unifiée, la proposition de créer un pôle étatique centralisé à Bétérou devient non seulement pertinente, mais prophétique.

Ce déplacement permettrait de :

- Améliorer la synergie entre les institutions

- Répondre aux défis logistiques et sécuritaires

- Établir une base géographique stable, accessible à tous les citoyens

4.1. Analyse des arguments

- a) Raisons sécuritaires

- Palais au bord de l’Océan Atlantique

- Bien que panoramique, cette localisation expose le président à des risques géographiques et environnementaux : tempêtes, montée des eaux, vulnérabilité côtière.

- Un emplacement plus protégé, en altitude, éloigné des zones à risques, est stratégiquement préférable.

- Dispositions sécuritaires limitées en profondeur

- L’altitude côtière de 5 à 6 mètres ne permet pas une profondeur défensive suffisante.

- En cas de crise, les marges de manœuvre sont réduites.

- Proximité immédiate avec l’ambassade de France

- Un simple mur sépare le Palais présidentiel de l’ambassade, soulevant des questions de confidentialité et de souveraineté.

- Une distance stratégique est nécessaire pour garantir l’indépendance des décisions et la sécurité des échanges.

- b) Raisons logistiques

- Absence de résidence présidentielle à proximité

- Le président élu ne dispose pas d’un lieu de vie fonctionnel à proximité du Palais, ce qui complique la logistique quotidienne.

- Une réorganisation spatiale permettrait une fluidité de gouvernance.

- Manque d’hélipad opérationnel

- L’absence d’infrastructure aérienne rapide limite la capacité de réaction en cas d’urgence.

- L’intégration d’un hélipad est cruciale pour la mobilité présidentielle et la sécurité nationale.

- c) Raisons d’efficacité de la gouvernance

- Fragmentation fonctionnelle

- La division entre Porto-Novo, Cotonou et Abomey-Calavi crée des ruptures de coordination.

- Les décisions sont ralenties, les synergies institutionnelles affaiblies, et la vision nationale diluée.

- Dysfonctionnement tactique

- Les ministères techniques sont éloignés des centres de décision, ce qui ralentit les réponses stratégiques.

- Les réunions interinstitutionnelles deviennent coûteuses, chronophages et inefficaces.

- Sentiment d’inégalité territoriale

- Les citoyens de l’intérieur du pays perçoivent une centralisation côtière du pouvoir, générant frustration et démobilisation.

- La capitale actuelle ne reflète pas l’équité territoriale, ni la représentation nationale inclusive.

4.2. Projection de puissance nationale

Ce déplacement vers Bétérou permettrait une reconfiguration symbolique et stratégique de l’État béninois :

- Rééquilibrage territorial

- Bétérou, au centre du pays, incarne une neutralité géographique et une accessibilité équitable pour tous les citoyens.

- Renforcement de la souveraineté

- Une capitale en altitude, éloignée des influences extérieures, permet une prise de décision lucide et indépendante.

- Mobilisation populaire et rayonnement continental

- Une capitale prophétique devient un lieu de mémoire, de vision et de mobilisation.

- Elle projette le Bénin comme nation structurée, souveraine et visionnaire dans le concert des nations.

V- Les atouts de Bétérou comme capitale

Établir Bétérou comme capitale de la République du Bénin, loin des capitales administratives, économiques et historiques actuelles, représente une refondation territoriale, une projection stratégique, et une proclamation symbolique. Ce choix incarne une volonté de cohésion nationale, de décentralisation du pouvoir, et de mobilisation civilisationnelle.

Voici les principaux impacts positifs, classés par domaine :

5.1. Impacts géographiques

- Situation centrale et équitable Bétérou, située au cœur du Bénin, garantit une accessibilité équilibrée pour toutes les régions. Elle devient un point d’ancrage national, facilitant la participation citoyenne et le développement inclusif.

- Neutralité historique et symbolique Éloignée des tensions héritées entre Porto-Novo et Abomey, Bétérou offre une neutralité territoriale et une vision futuriste, propice au renouveau national.

- Équité géographique Ce choix démontre un engagement gouvernemental envers toutes les régions, en offrant un accès égal aux institutions et aux opportunités.

- Accessibilité logistique Sa position centrale facilite les échanges interrégionaux, les déplacements institutionnels, et la participation civique.

5.2. Impacts administratifs

- Centralisation des fonctions vitales Regrouper les fonctions administrative et technique dans une seule capitale renforce la cohésion institutionnelle et la synergie décisionnelle.

- Optimisation des institutions La réduction de la fragmentation actuelle améliore l’efficacité de la gestion publique et la fluidité des politiques nationales.

- Opportunité de planification urbaine Concevoir une capitale moderne permet d’intégrer dès le départ des principes de durabilité, d’efficacité énergétique, et de préservation environnementale.

- Décentralisation du pouvoir Éloigner la capitale des centres urbains saturés favorise un développement équilibré, en réduisant la concentration excessive des ressources et des infrastructures.

- Renforcement de l’unité nationale La position centrale de Bétérou devient un symbole de cohésion, dépassant les rivalités historiques et affirmant une équité territoriale durable.

5.3. Impacts psychologiques

- Symbole de fierté et de modernité Une nouvelle capitale incarne un engagement vers l’avenir, un signe de progrès, et une volonté d’amélioration collective. Elle inspire confiance et espoir.

- Cohésion nationale renforcée En dépassant les héritages conflictuels, Bétérou devient un lieu de rassemblement, une plateforme d’unité, et une solution pragmatique aux divisions passées.

- Identité nationale consolidée Ce choix renforce le sentiment d’appartenance et d’identité commune, en valorisant toutes les régions et toutes les ethnies dans une même spirale de destin.

- Avantages sociaux Une capitale centrale favorise une meilleure inclusion, une répartition équitable des services, et une mobilisation citoyenne plus large.

5.4. Impacts économiques

- Stimulation du développement régional Un pôle étatique centralisé attire les investissements, dynamise les infrastructures, et crée des opportunités d’emploi autour de Bétérou.

- Rééquilibrage économique Ce choix permet de redistribuer les ressources, de désengorger les grandes villes, et de réduire les inégalités territoriales.

- Défis logistiques maîtrisables Bien que la transition implique des coûts de construction et de réinstallation, elle ouvre la voie à une restructuration durable et à une vision à long terme.

- 5. Impacts sécuritaires

- Protection contre les risques naturels En évitant les zones côtières vulnérables, Bétérou offre une résilience accrue face aux catastrophes naturelles, assurant la stabilité gouvernementale.

- Décongestion urbaine La création d’une nouvelle capitale soulage la pression démographique sur Porto-Novo et Cotonou, améliorant la qualité de vie dans ces villes.

- Renforcement de la sécurité nationale Bétérou, avec ses infrastructures modernes (hélipad, résidences dédiées, zones sécurisées), devient un lieu stratégique pour la gouvernance et la défense.

VI- Impératifs pour la délocalisation de la capitale de Porto-Novo et Cotonou à Bétérou

La proposition de faire de Bétérou la capitale du Bénin est une vision de relèvement, mais elle ne peut s’accomplir sans une préparation rigoureuse, une mobilisation multisectorielle, et une planification lucide. Nous sommes pleinement conscients que la réinstallation des institutions nationales comporte des complexités techniques, des incidences financières majeures, et des enjeux humains considérables.

Voici les impératifs incontournables pour que cette transition soit réussie, soutenable et prophétique :

6.1. Les infrastructures

- Construction de bâtiments institutionnels : Palais présidentiel, Assemblée nationale, ministères, cours et agences stratégiques.

- Réseaux de transport : Routes modernes, voies ferrées, hélipads, plateformes logistiques.

- Infrastructures souterraines : Drainage, fibre optique, tunnels de sécurité, réseaux techniques.

- Logements et équipements sociaux : Résidences pour fonctionnaires, écoles, hôpitaux, centres culturels.

Bétérou, avec son altitude moyenne de 220 mètres et son vaste territoire, offre une base idéale pour ces aménagements.

6.2. La technologie

- Ville intelligente : Intégration de systèmes numériques pour la gestion urbaine, la sécurité, et les services publics.

- Cybersécurité et souveraineté numérique : Protection des données gouvernementales, indépendance technologique.

- Plateformes de communication : Réseaux sécurisés pour les échanges interinstitutionnels et diplomatiques.

- Automatisation des services : Gouvernance numérique, e-administration, connectivité nationale.

6.3. Le capital humain

- Formation des agents publics : Adaptation aux nouveaux outils, aux nouvelles structures, et à la culture du service.

- Mobilisation des compétences locales : Architectes, ingénieurs, urbanistes, technologues, pédagogues.

- Attractivité pour les talents : Créer un environnement propice à l’installation des élites et des jeunes professionnels.

- Accompagnement social : Soutien aux familles déplacées, intégration communautaire, dialogue interculturel.

6.4. Une planification minutieuse

- Continuité du fonctionnement gouvernemental : Assurer que la transition ne perturbe ni les services essentiels ni la stabilité institutionnelle.

- Phasage stratégique : Étapes progressives, tests pilotes, coordination intersectorielle.

- Dialogue national : Impliquer les citoyens, les partis, les institutions, et les partenaires dans une démarche inclusive.

- Cadre juridique et constitutionnel : Prévoir les ajustements nécessaires pour légitimer et sécuriser le processus.

6.5. Pression sur les infrastructures existantes

- La transition vers Bétérou va accentuer temporairement la pression sur les infrastructures de Cotonou et Porto-Novo.

- Il faudra anticiper :

Les flux migratoires

Les besoins en services

Les risques de saturation

Les tensions sociales et logistiques

Une stratégie de décongestion progressive et de redistribution territoriale sera essentielle.

VII- Les retombées de la délocalisation de la capitale de Porto-Novo et Cotonou à Bétérou

La vision de Bétérou comme capitale du Bénin n’est pas une simple réorganisation territoriale. Elle est une semence de relèvement, une source d’énergie nationale, et une porte ouverte sur une nouvelle ère civilisationnelle.

7.1. Une énergie positive et mobilisatrice : Une fois adoptée, cette vision libère une énergie collective capable de transformer les imaginaires, de stimuler les initiatives, et de booster le décollage économique. Bétérou devient alors un symbole de fierté nationale, un lieu de mémoire renouvelée, et un moteur de mobilisation populaire.

7.2. Une décision politique et historique : La délocalisation de la capitale doit être une décision souveraine, prise dans le cadre :

- D’un dialogue public inclusif

- D’un engagement sincère et profond de toutes les couches sociales

- D’un processus transparent, porté par la vision, la foi et la sagesse du service

Bétérou, la capitale, c’est possible. Et c’est prophétique.

- 3. Une opportunité de changement d’histoire : Ce choix marque un tournant historique:

- Il dépasse les héritages coloniaux

- Il réconcilie les mémoires territoriales

- Il ouvre une nouvelle page de souveraineté béninoise

Bétérou devient le lieu de la refondation, le point d’ancrage de la vision UPR, et le chantier de notre génération.

7.4. Une dynamique économique renouvelée : La création d’une capitale centrale stimule :

- Les investissements publics et privés

- Le développement régional

- La création d’emplois et d’infrastructures durables

Elle permet aussi de désengorger les villes côtières, de redistribuer les ressources, et de rééquilibrer les opportunités économiques.

- 5. Une semence psychologique à gérer avec patriotisme : Ce projet est une semence mentale et spirituelle. Il doit être :

- Porté avec foi

- Géré avec patriotisme

- Cultivé avec persévérance

Bétérou n’est pas une simple ville sur la carte ; c’est le point de départ d’une conscience nouvelle. C’est l’appel à se lever, à penser autrement, à croire plus haut, et à bâtir ensemble un Bénin lucide, fort, uni et rayonnant.