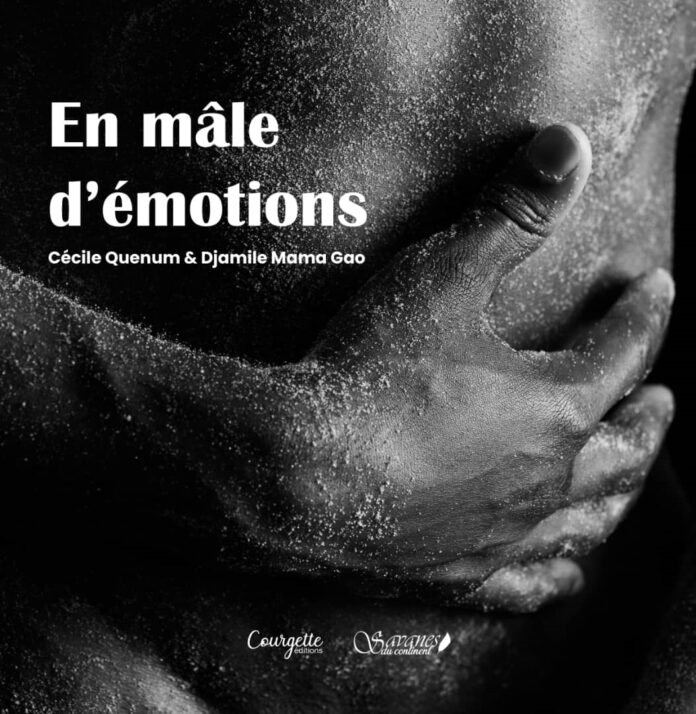

Depuis une dizaine d’années, Djamile Mama Gao construit une œuvre littéraire qui explore plusieurs nuances de l’érotisme. Avec Corps-raccords (2014), il ouvrait un premier chantier où le désir masculin s’exprimait avec pulsions, passions et tensions sensuelles. Le calepin d’une vicieuse (2020), largement diffusé en Afrique et au-delà du continent, prenait le contrepied de cette orientation en installant une écriture ancrée dans une parole féminine qui assume son désir sans concession. En mâle d’émotions prolonge cette trajectoire en la déplaçant vers une nouvelle expérimentation : l’écrivain choisit de confronter ces deux polarités (la voix du masculin et celle du féminin) dans un même dispositif. À quelle expérience nous convie cette nouvelle parution du poète ?

Du désir féminin sur le corps masculin

Dans En mâle d’émotions, l’écrivain béninois (d’origine togolaise et malienne) Djamile Mama Gao choisit d’adopter une posture d’écriture particulière : celle d’un regard féminin posé sur les corps d’hommes. Ce déplacement est essentiel pour comprendre l’originalité de son geste littéraire. Loin de reconduire les représentations habituelles où le féminin est décrit et scruté, il propose une inversion de focales : c’est le corps masculin qui devient objet de désir, investi par une voix qui assume sa sensualité. Cet effet de transposition brouille les assignations de genre et installe une ambiguïté féconde.

Une langue charnelle

Le style de Djamile Mama Gao se caractérise par une écriture directe, corporelle, qui refuse le détour de la suggestion alambiquée pour inscrire le désir dans une matérialité palpable. La syntaxe se déploie dans une logique d’accumulation, chaque proposition prolongeant la précédente, traduisant l’élan continu d’une pulsion. Le vocabulaire convoqué est tactile et gustatif : lèvres, peau, bouche, goût, pores. Ce choix lexical renforce la sensation d’une expérience sensorielle où le texte ne s’arrête pas aux frontières de l’imaginaire mais cherche à restituer la chair. L’enjeu semble-t-il est de donner au langage la capacité de dire ce qui déborde de lui.

Le dialogue texte-image

Si le projet est présenté comme une partition à deux voix, la relation entre texte et image se joue sur le mode de la tension narrative. Les photographies de Cécile Quenum fragmentent, cadrent, retiennent : elles découpent le corps masculin en surfaces muettes, sculptées par l’ombre et la lumière. Le texte, au contraire, explore la totalité sensible et l’intériorité d’un sujet désiré. On lit donc En mâle d’émotions comme un dispositif où l’écriture dévoile l’imperceptible, nous fait traverser volontairement au-delà des limites que l’image impose.

Le risque de la frontalité

Cette élaboration textuelle constitue la force vive du projet, mais il est à se demander si elle ne comporte pas aussi des risques. Si le désir exprimé ainsi peut être reçue comme une affirmation nécessaire, ne pourrait-il pas se percevoir comme une saturation qui laisse peu de place au non-dit ? La réception dépendra ainsi du seuil de tolérance esthétique de chaque lecteur. Mais pour qui connaît le travail d’écriture de Djamile Mama Gao, la cohérence du projet semble tenir précisément dans ce choix : assumer que l’érotisme ne réside pas uniquement dans les marges de la suggestion, mais aussi dans la clarté assumée du verbe.

Un projet qui redéfinit la représentation du corps masculin

En plus d’être un livre d’art érotique, En mâle d’émotions est une proposition littéraire qui interroge la place du corps masculin dans l’imaginaire érotique (notamment africain), en se plaçant volontairement du point de vue d’un désir féminin. En choisissant cette position d’énonciation, l’écrivain Djamile Mama Gao déplace les codes établis, ouvre une brèche critique dans la manière dont l’érotisme est représenté, et inscrit son travail dans une expérience de langue où la matérialité du corps expose une légitimité nouvelle.

Teddy GANDIGBE