Joël Tchogbé, journaliste et sociologue. Père Roland Techou, philosophe. Esckil Agbo, journaliste culturel et acteur du livre. Albert Bienvenue Akoha, professeur titulaire de linguistique. Ce sont les quatre têtes bien faites qui ont discuté, samedi 2 août 2025 du sujet ‘’construction des identités : foi et culture à la croisée de l’espace’’. L’auditoire de cet auguste panel était composé de 15 jeunes venus de 7 pays africains dans le cadre de l’EEEJ Sénior 2025 qui se déroule à la Bibliothèque »Bénin Intelligent », à Cotonou sur le thème : ‘’Mémoire (s) et miroir.

Alors que les profils alignés faisaient redouter une joute intellectuelle chaude – au regard la sensibilité du sujet en discussion – c’est plutôt à un enrichissement mutuel et une sage complémentarité que les quatre panélistes se sont donnés. Comme à son habitude, le modérateur Fredhy Armel Boccovo les a introduits dans le vif du débat par la nécessaire clarification conceptuelle.

Chez le Père Roland Techou, la foi s’entend comme « expression d’une religiosité » Laquelle a « pour racine : la ‘’confiance’’ en soi. « L’être humain, dit-il, a foi en un autre être supérieur. Cette confiance se manifeste par des pratiques pour confirmer cette confiance ». La notion de culture est polysémique, souligne d’entrée Joël Tchogbé. Le sens approprié dans le cadre du sujet est celui qui appréhende la culture en tant que « rapport de l’Homme à lui-même, à la nature, aux savoirs. La façon dont un peuple se représente et perçoit le monde ; un système de valeurs, qui oriente ses manières de pensée. » La culture se manifeste donc intrinsèquement à travers la langue et la confiance au divin. Si elle concourt à la recherche de solutions, la culture, jure Joël Tchogbé n’est valide et valable que dans un espace bien délimité. « La culture n’est pas générée et ne peut s’exporter facilement d’un espace à un autre », a-t-il déclaré.

Le troisième mot clé, dont la définition a été dévolue à Esckil Agbo est celui de l’identité. Elle est « ce qui nous différencie des autres », explique le promoteur des éditions BéninLivres. Il lui attribue trois caractéristiques : savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre. La synthèse est alors revenue à celui que tous les panélistes ont reconnu être un patriarche, un « parrain intellectuel », selon le Père Roland Techou. « La plus grosse mémoire d’une société, c’est la langue qu’elle parle », lance, tout calme, le professeur Albert Bienvenue Akoha. La mémoire étant « ce qu’on doit retenir pour conduire sa vie ». A ce titre, « la mémoire embrasse tout ». Elle est circonscrite dans un espace non seulement géographique (Bénin, Nigeria, aire culturelle Aja-Tado) mais aussi temporel : ‘’le temps de nos aïeux’’.

Opposition, hybridation ou complémentarité ?

Une seule opinion a prévalu : pas d’opposition entre foi et culture. « La culture se définit à l’aune de la foi et la foi peut être un indicateur qui renseigne sur la culture », assure Joël Tchogbé. Par conséquent, « Il y a un lien intrinsèque entre foi et culture. Ce lien, c’est l’humain. Toute culture engendre une religion », renchérit Père Roland Techou. « La culture nourrit la foi, la culture précède la foi et la foi profite de la culture », résume, par anaphore, Esckil Agbo.

Albert Akoha propose ensuite une illustration concrète de cette réalité. Selon lui, la peur est existentielle. « Le jour où tu es né, ton premier cri exprime ta peur ». La quête de la foi, la peur existentielle liée à la naissance crée donc chez l’Homme un besoin de sécurité. Ainsi dans le Danxomè, l’espace déifié devient ‘’Sakpata’’. « L’Homme répond aux besoins de son espace vital : l’eau est déifiée, la forêt et le feu également. Tous ces demi-dieux sont au service du créateur ».

Dans une honnêteté remarquable, le Père Roland Techou reconnaît et désapprouve la certitude européocentrique ayant nié à d’autres peuples, notamment africains la possession d’une culture. « Je suis dans une perspective décolonisée : les concepts ont été biaisés. Je suis sorti de la perspective de la dichotomie entre cultures et foi. On n’a pas besoin d’opposer les cultures. Une culture, c’est une esthétique, une religion, une langue. On ne peut donc pas dénier à une culture la possibilité d’expression de sa religiosité ». Autrement dit, « il n’y a pas de superposition ni exportation mécanique à faire », persiste Joël Tchogbé. Mais attention aussi à l’autarcie ! « L’identité est toujours ouverture aux autres », bémolise le professeur Bienvenue Akoha.

‘’Glocalisation’’ vous avez dit ?

Ce néologisme, formé de ‘’global/local’’, interroge la possibilité de l’émergence d’une identité culturelle globale, laquelle transcenderait ou supplanterait valablement les identités locales de chaque peuple. Soit, une culture mondiale, universelle adoptée partout. Tous les panélistes ont affiché leur méfiance et pessimisme face à cette idée. En effet, si chaque culture locale est une bibliothèque, une richesse imprimée dans une langue unique, l’idée d’une culture ‘’glocale’’ ne serait que impérialisme suicidaire. « L’identité ‘’glocale’’ conduira à l’effacement culturel » et l’effondrement de l’identité sociale, a prévenu Joël Tchogbé. « La ‘’glocalisation’’ n’a (donc) pas de sens », conclut Esckil Agbo.

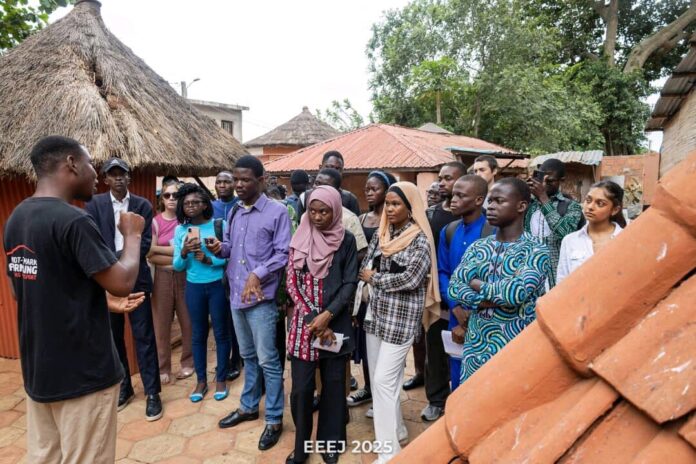

La seconde partie du panel a été celle de l’interaction des participants avec les invités. Les questions soumises à cette étape ont été essentiellement relatives aux projets d’écriture s’inscrivant dans cette thématique. Emmanuel Loconon travaille sur la perte des prénoms africains jadis rigoureusement attribués, au profit de ceux du calendrier grégorien ou de feuilletons. Alors qu’ils constituent un élément fondamental de l’identité. Cette mauvaise habitude a une cause bien lointaine : « la rencontre » avec la colonisation française mais aussi le travestissement du sens du baptême, note le Père Roland Tcheou. « Le baptême est une adhésion et non un changement d’identité. (Or) au début, on a ignoré l’humain en l’Africain. Les crises d’identité viennent de la violence qu’il y a eu dès le départ », assume-t-il.

Dans le même sens, le professeur Akoha rappelle que « la violence de la colonisation a diabolisé les prénoms africains. Le Concile Vatican II n’a pas changé grand-chose. J’ai un petit-fils dont le prénom ‘’Babatundé’’ a été refusé et changé en Boris », a-t-il révélé. Il adhère donc à la proposition du professeur Roger Ahoyo, lequel a recommandé de canoniser le cardinal Bernardin Gantin avec son prénom africain. « Il y a un changement de comportement » au sein des églises, rassure Père Roland Techou qui avoue avoir baptisé plusieurs enfants béninois avec des noms endogènes.

Fa et corruption des pratiques

D’autres participants ont aussi posé des questions en rapport avec leurs travaux de recherche : les masques africains, pour le sénégalais Mamadou Ly, le Fâ pour Léandre Houan, du Bénin et la réparation des crises d’identité soulevée par Sêmèvo Bonaventure Agbon. S’il reconnaît que « Le Fa tombe de plus en plus dans les mains de personnes non habiletés », Joël Tchogbé insiste sur l’impérieuse urgence de « dissocier l’authenticité de l’esprit » des pratiques religieuses et culturelles des « intempéries du temps » qu’elles pourraient subir. La même attitude est prescrite face aux « inconduites des acteurs, praticiens » qui se développent autour de la gouvernance desdites valeurs traditionnelles. « L’argent a dégradé nos cultures africaines, nos dieux ont été remplacés par l’argent à bien des égards. L’argent a tout dévasté », regrette professeur Bienvenue Akoha.

« Tout homme est un être spirituel vivant humainement. L’hybridisme nous embarque tous et il vaut mieux composer avec », conseille le Père Roland Techou, par ailleurs secrétaire général de l’Université catholique d’Afrique de l’ouest (Ucao). Il s’agit, par exemple, dit-il, d’une exhortation sonore dans un contexte où il est de plus en plus promu l’abandon du christianisme et l’islamisme – considérés comme étrangers et au service de la colonisation spirituelle en Afrique – au profit du kémitisme qui prône le retour aux origines, aux pratiques ancestrales.

Teddy GANDIGBE